私は今日、泥の様に眠っていた。‥と言うのも私が当てた光があちらこちらで化学反応を起こし始めたので、それが私の霊体に疲労としてフィードバックを開始したからである。

先ず韓国の音楽団体が共同で声明を出す会見があったこと。

あなたたち一体幾ら貰ったんだよ! と言いたい。

奴隷とは自身の労働や仕事に対価を得られない身分を指す言葉であり、かれこれNewJeansの場合は契約金だけでも5億円を下らないとも言われている韓流アイドルグループであり、おそらくきっちり給料も得ている筈。

私が個人的に最も許せないと思うことは、Team Bunniesやらtokkisを名乗るファンダムが彼らの気に入らない個人や企業の悪評を流布し、法の悪用をもってSNS等で通報誘導 (教唆) 等を行う悪質なマインドだ。

さらに付け加えるならば、「郷に入れば郷に従え」 の精神は芸能活動に於いても適用されるものだと、個人的には考える。

勿論法の闇、法の網等の盲点は日々更新され続けるべき問題であり、その点に於いては企画会社やHYBEやADOR等の大企業に於いても日々の企業のあり方を綿密に精査し、改善して行く努力を怠ってはいけないだろう。

[@AespannJeans] のアカウントが削除された。

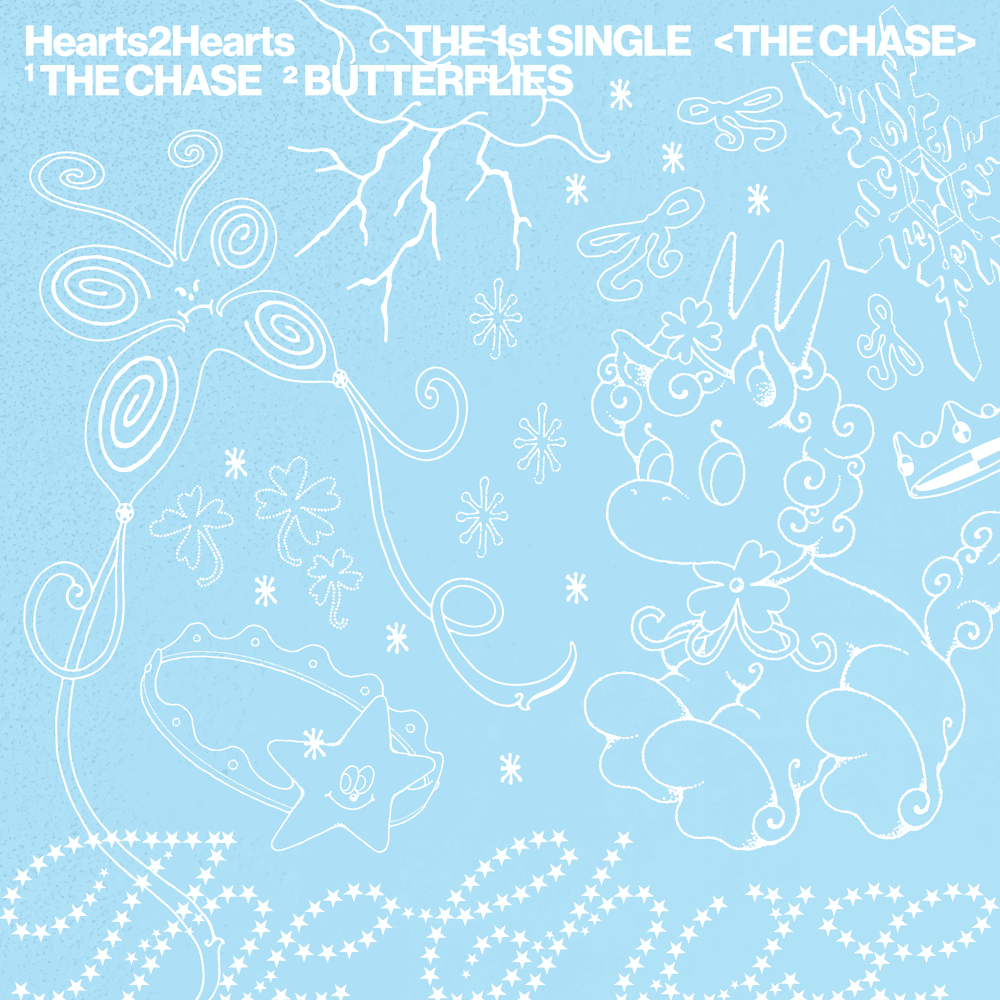

『Apple MusicやSpotify等を就寝中も稼働させ、NewJeansのアルバムを音量ゼロの状態で視聴の状態にして再生回数を稼いで応援している』 作品は発信者の手を離れた段階で、受信者の内面的な資産となるものだと私は常々感じている。

良質な作品を初期のNewJeansやミン・ヒジンが輩出していただけに個人的にはとても残念な一件だが、「社会性やルール、モラルを無視しても有名人ならば許される」等と言う前例が生み出されてはならない。

※あくまでもこれは個人的な主観であり、一個の人間や企業の誹謗中傷や人格否定を一切含まない。

VIDEO