最近日本での活動が盛んなLiberaだが、そもそも彼らは「イギリス、サウスロンドンに住む7歳から18歳までの少年達のなかからオーディションにより選抜され結成されたボーイ・ソプラノによるユニット」の筈だった。村松崇継 とタッグを組んだ辺りから、Liberaの音楽・表現の質が圧倒的に劣化した印象を私は持っている。勿論Liberaの高音域の透明感は健在ではあるが、その透明感を存分に活かせるだけの楽曲に恵まれないまま月日だけが過ぎて行った。

そんな彼ら Liberaが2024年11月、新しいアルバム「DREAM」 を引っ提げて帰って来た。「Libera 」 の時のようなトキメキをもう一度私の中に蘇らせてくれるかと思いきや、やはり今回もそれは叶わなかった。

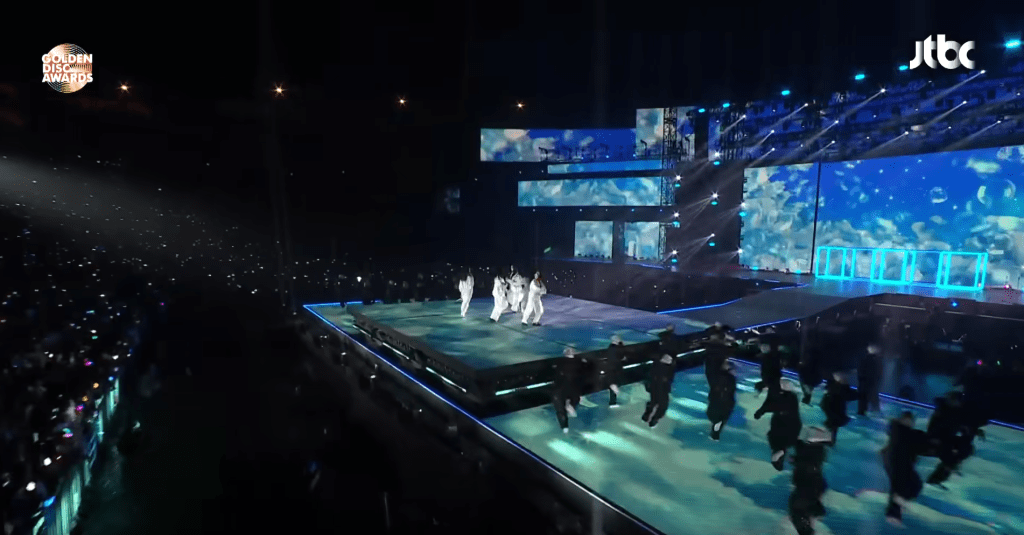

VIDEO

『DREAM』 に対する色々なレビュー等を見て回ると、普段はあまり音楽と親密ではなさそうなリスナーがここぞとばかり声を上げてLiberaを持ち上げるようなコメントが散見された。だがコメンターの過半数がLiberaのコンサートに足を運んだであろう人たちで、音楽そのものではなく「生でLiberaを見た」と言う視覚的な感動と感傷的なマインドに浸っている様子がひと目で分かる。

VIDEO

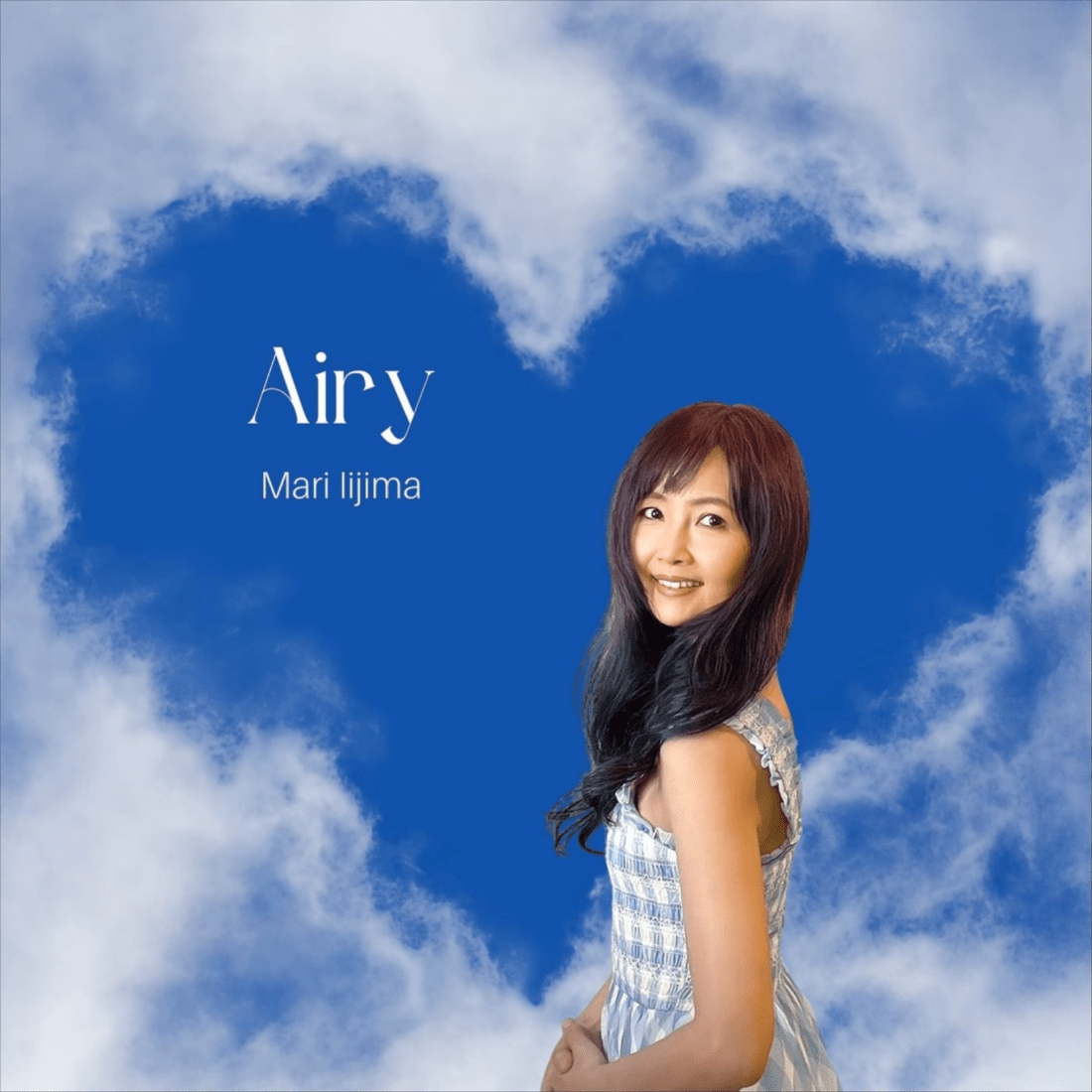

『DREAM』 で辛うじて目を引いたのは、[M-7: 永遠のひととき(Merry Christmas Mr. Lawrenceカバー)/Once (Merry Christmas Mr. Lawrence) ] だった。Supernova Love 』でもサンプリングが使用された件でネット上でも炎上している、原曲は坂本龍一 (故) の「戦場のメリークリスマス」 である。

VIDEO

これは一種のグループ・ミュージックの限界で、越えられない壁がLiberaの目前に立ちはだかったからだ。モーニング娘。 」やAKB48 等でも度々見られた現象であり、「モーニング娘。」も初代メンバーが最も華があった。AKB48の場合も、前田敦子や大島優子等がセンターを務めた時期が最も華やいだ。

特に日本の作曲家 村松崇継 がLiberaに深く関わるようになってからのLiberaは、日本人特有の偽善性の高い音楽性に強く引っ張られ、楽曲と表現のクオリティーが著しく低下した感は否めない。

村松崇継の音楽や音楽活動の方向性は、ある意味では角野隼斗と共通している。両者共にポップミュージック的なラベルに強い固執が見られる要因の一つとして、学歴の問題が挙げられる。

上記、両者の根底では「クラシック音楽はつまらない」と言う認識があり、それがクラシック音楽をポップスの業界で再現する‥ と言う動機に直結しているように見えるが、それが音楽表現をジャンキーで質を低下させている要因となっている点については、音楽の専門家でなければ指摘することが難しい。

その立場を駆使して言えることを各々の人間性に立ち入らない範囲で論評して行けるので、本記事ではかなり深堀りをして書かせて頂いたが、各個人の人間性には一切触れてはいないのでくれぐれも記事の読み解き方だけは間違えないで頂きたい。

プロデューサーが「美しい音楽の標本のようなものを意図した」とも言えそうなLiberaのニューアルバム「DREAM」はさながら、ただ美しいだけで何の奥行きも感じない、タイトル通りに夢から覚めたら記憶からすっぽり抜け落ちていることすら気付かせない、極めて存在感の薄いアルバムだ。

DREAM – リベラ