目覚めの良くない朝のような、2026年の始まりは私にとってそんな幕開けとなった。だが良くないことばかりではなく、本来私個人的な今年の流れは穏やかになる‥ と言う女神からの伝言も受け取っている。

オルネラ・ヴァノーニの逝去の知らせを聞いた直後から、心が塞いでいる。

直前の過去世の記憶はあやふやで不鮮明ではあるが、昨年暮れまでの色々な経緯を見ると私が彼女を悼む気持ちにはきっと、現世的なこと以外の理由がそこに挟まっているように思えてならない。

それはサビノ神父が死後にようやく私に語り掛けて来た時の、あの感覚に似ている。

生きていると視えないことが、肉体を離脱することで視えるようになる、喩えて言うならばそんな感じかもしれない。

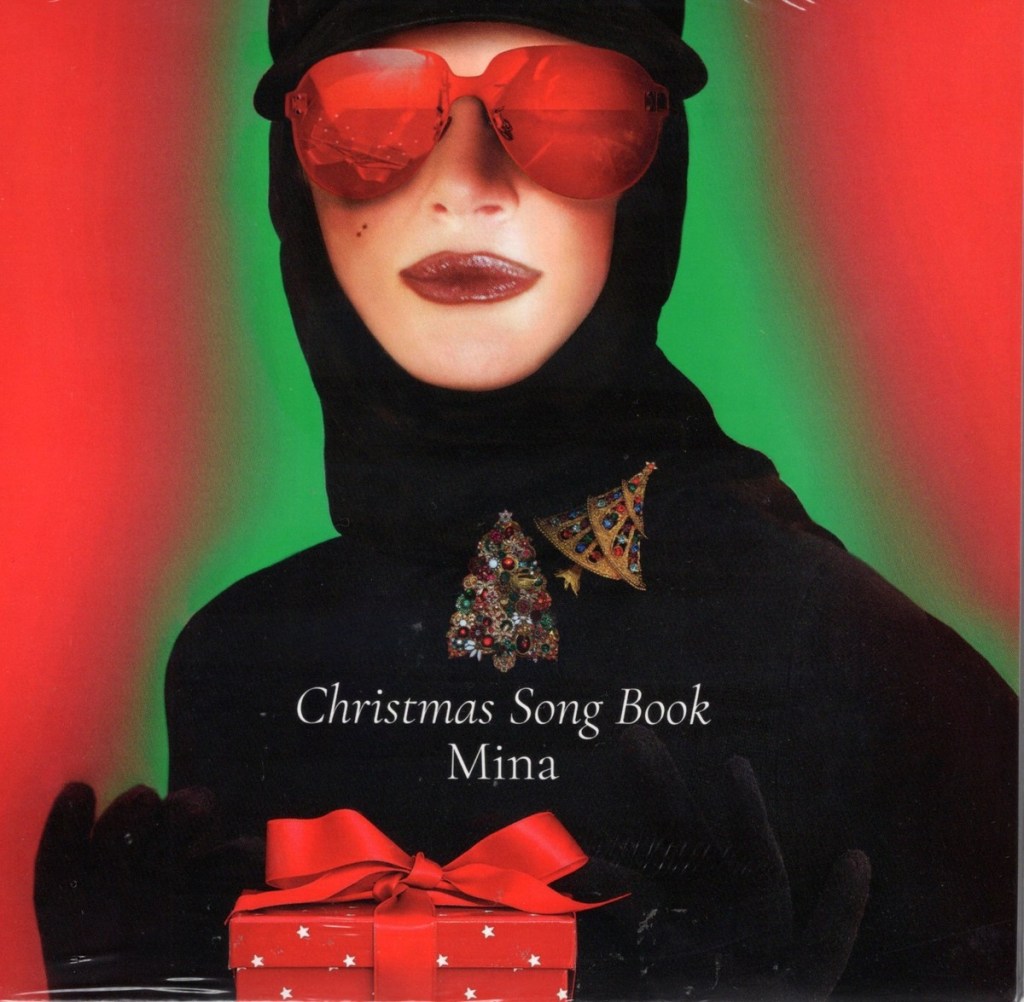

ヨーロッパのクリスマスは、日本のそれよりも少しだけ長くシーズンが続く。

なのであろうことかSpotifyが今頃になって、Mina (ミーナ・マッツィーニ) のクリスマス・アルバムを私に見せつけて来た。

勿論Minaは未だ存命だが、彼女の歌声の彼方にふと‥ オルネラ・ヴァノーニの面影が横切って行く。逃さず私はその後ろ姿を捉えて掴もうとするけど、ヴァノーニは足早にどこかに消えてしまった。

‘I’ll be home for Christmas‘ を英語で歌うMinaの、針金のような歌声が余りに凛々しくて、彼女の声を聴いていると生き残って行く者の輝きと重責の両方を私も又背負っていることを、ひしひしと痛感する。

2026年について、一部ではワクワクするようなポジティブな一年になるだろう‥ 等と言う話をしている人たちもいるようだが、私は昨年暮れの当ブログ記事の中でもそれとは逆の預言を綴って来た。

出来れば形になって欲しくないことを事前に察知し、それが現実になった時の心の重圧がどれほどのものなのか、実際に予知の精度がアマい人には到底理解出来ないだろう。

私に出来ることは限られている。

だからこそ、私は昼夜を問わず夢中で祈る。ただそれだけである。

2025年秋から、筆名「七澤銀河」として短歌を詠み始めた (実際には再開であるが‥) 。

短歌界の事情等も考慮し、最初はBlueskyだけで一人で句を詠んで行こうと思ってはいたのだが、なかなかそうも行かずXに「七澤銀河」名義のアカウントを開設した。

https://x.com/Ginga_Nanasawa

(⇧ 最近このブログ上にXの埋め込みが表示されない不具合が発生しているので、一先ずこのまま掲載しておく。)

古い神々に直に聞いた話だと、彼らは現代に伝わる和歌や短歌の多くを理解出来ないそうだ。

勿論言語の問題もあるが、何より「祈り」が乗らない言葉は神々には届かない。

短歌を詠んだり他の歌人の短歌に触れて思うことは、キラキラした言葉の技巧だけで句を編む歌人が多いと言う印象だろうか。

かつて作詞業界に携わっていた時にもこの傾向の作詞家が数名いて、ヒットチャートに幾つも楽曲を飛ばして行ったものだったが、あれから数十年が経過して彼らの詞を読むと「時代の言葉」がそこに在るだけで、何も心に刺さって来ない。

短歌界にも似たような状況が起きており、スマートフォンアプリで繰り広げられる「イイネ」巡りとフォロワーの数が、日々の人気歌人のバロメーターになって行く辺りに文化の低迷に加えて、人の霊質劣化の現状を目の当たりにする。

私は「七澤銀河」を通じて、霊的視点から詠む短歌を少しでも普及させて行けたら良いと思っている。勿論日々の人気投票の為の「イイネ」巡り等、私にはやっている時間はない。

毎日のトレーニングや音楽鑑賞、その他評論の著述等、仕事は山積みだ。