数日間の忙殺と体調不良が要因で、結局ショパン国際ピアノコンクール 2025′ のファイナルのリアタイを見逃してしまった。

だが思えばリアタイをあっさり逃すと言うことは、その番組やコンテスト等に体調不良を圧してまで試聴する魅力がなかったと言う予感をも意味する場合が多いので、きっとそうかもしれない‥ と言うモチベーションで後日YouTubeで実演動画を探って視てみた。

その結果、案の定ファイナルの動画から魅力的なショパンに出会うことはなかった。

私の予言とも言えそうな記事を数日前に書き残して、そこで私は今回のショパン国際ピアノコンクールに関する執筆を止める旨綴っておいたが、その予言通りにERIC LU氏が優勝した。

だが、ファイナルの演奏を聴く限り華も何もないただのエントリー曲として設計されたショパンであり、それはショパン本人の霊魂が思うショパンの楽曲とはかなり異なっていたようだ。

ふとショパンコンクールを取材している過程で、以下の動画に突き当たった。

【ショパンコンクール】審査員の発言に波紋「音楽のためではなく、拍手のために弾いている人もいる」

これは今回のショパン国際ピアノコンクールで審査員を務めるクシシュトフ・ヤブウォンスキ氏の問題発言を、コンパクトにまとめた動画である。

1. 私はまだ本物の”ポロネーズ”を聴いていません。(1:22~)

2. ポロネーズはただ力強く弾く曲ではなく、誇りと気品を備えたポーランドの舞曲。それを”派手なショー”として弾いてしまう傾向にある。(1:40~)

3. 前奏曲は独立した小品ではなく、ひとつの連作です。(2:01~)

4. 音楽のためではなく、拍手のために弾いている人もいる。(2:44~)

5. ピアノはアクロバットではない。大切なのは内面の思索と知識です。(2:47~)

6. 芸術は再生回数では測れない。(3:42~)

特に気になったのはやはり、発言 [6.] だった。

最近はSNSのみならず音楽やその他の表現活動に於いても「ビュー (数)」がモノを言う時代だ。だがそのビューはあくまで瞬時的なものであり、特にSNS等で大量のビューを稼ぎ出す人たちの多くはタイトル釣りが上手な人であり、それらのタイトルに釣られて作品や動画に吸い寄せられて行く人たちの多くが実際の作品や動画を真剣には視ていない。

特に今回のショパン国際ピアノコンクール 2025′ に於いて私は、色んな意味でクラシック音楽の衰退期或いは絶滅へと進んで行く道筋を垣間見た。

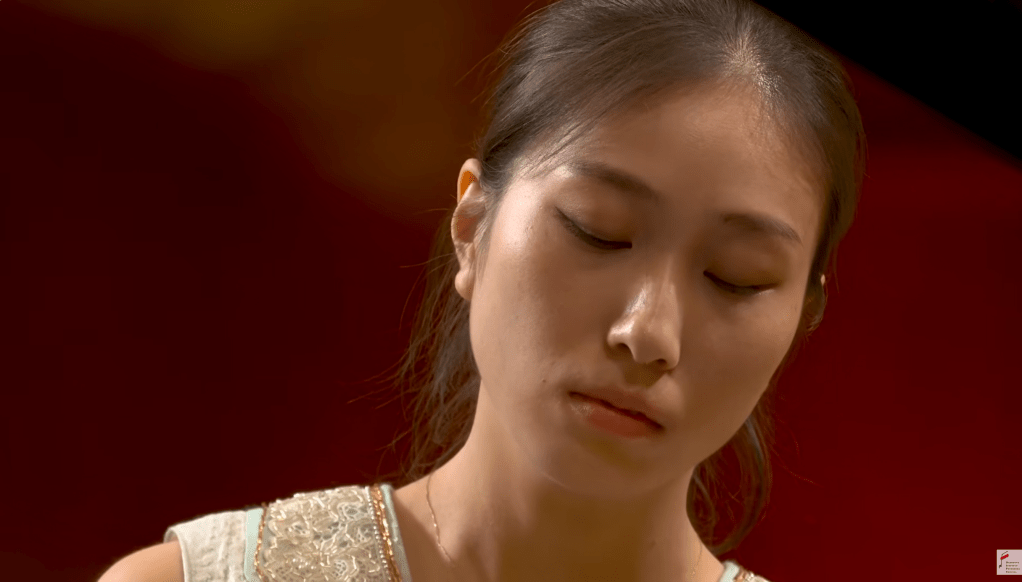

私は国籍が日本なので、先ず話のネタとして桑原志織さんの演奏は聴いておく必要を感じYouTubeにアクセスしたが、動画の半分まで持たなかった。

Concerto in E minor, Op. 11をコンツェルト曲に選んでいたところは良いとして、ショパンの霊魂が熱弁をふるうところの「天上界の官能性」は全く彼女の演奏からは感じられなかった。

桑原さんの演奏は、日本式の感性で言うところの「優秀な演奏」だと思う。音楽を理解し、感じている風な顔芸と頭のガクンガクン振りながら演奏すると、確かに日本のコンクールの場合だと審査員ウケが良い。

だが如何せんこれは音楽ではなく、あくまで「競技と割り切って点数を取る為の演奏」だと言うことをコンテスタントの殆どが分かっているので、恐らくコンテスタントの大半が自身の表現スキルを放棄していると思われる。

つまり運動性に依存した再演と言う、これはそういう意味だ。

さらにはERIC LU氏のコンツェルト “Concerto in F minor, Op. 21” にアクセスしてみるが、セレクトしている楽器の特性が仇となり、オーケストラの、特に木管楽器の音域がピアノの音を完全に覆ってしまう。

又Fazioliのピアノは音の粒のアタックだけが機能するような設計になっている為、ペダルが全くその役割を果たさない。まるでツェルニーを聴いているみたいな演奏が続き、音楽にもショパンにも聴こえて来ない。

この表現の致命傷にERIC本人が気付いていないとしたら、表現者としては長く続かないだろう。

複数聴いた中で比較的正統派のショパンに近かったのが、William Yang (ウィリアム・ヤン) 氏だった。

だがこれはあくまで「審査脳」を一旦構築した中で、コンテスト脳を持ちながら聴いた感想なので、彼が仮にいち表現者として何も言わずに私の前でショパンのピアノコンツェルトを演奏したとしても、私は彼の演奏には全く惹かれないだろう。

コンクールの怖いところで、一度コンクールの審査脳を構築した人がそこから離れることはとても難しい。何を聴くにもミスタッチの有無を先ず検知し、いかに音の粒が正確か、いかにハイスピードで演奏し続けらるか‥ 等の審査の耳で全ての音楽を聴くことしか出来なくなる。

あくまで上記の条件で聴いたところではWilliam Yang氏が比較的良かったと言うだけであり、実際に鳴っている音楽はショパンとも音楽ともつかない床運動のような鳴り物だったと言っても過言ではないだろう。

今回はピアノメーカーの戦いも、背景にあったのではないだろうか‥。

ピアノによってこれだけ音質の違いを見せ付けられると、果たして本コンクールがコンクールとして平等なのか、正常なのか、正直個人的には疑わしい。

特にファイナルでは、以下の3銘柄のピアノの音色も競われたように思う。

・Fazioli

・Steinway & Sons

・Shigeru Kawai

上記3メーカーの中で比較的ショパンをショパンの意図に近付ける音質を持っているのは、Steinway & Sons だったと言えそうだ。

だがショパンの霊魂としては、ショパンコンクールのファイナルにベヒシュタインを使用するコンテスタントが現れなかったことを、とても嘆いていた。

確かにショパンコンクールの会場でバックにオーケストラを従えてベヒシュタインのピアノを鳴らすのは、かなりリスクが高い。ベヒシュタインのコロコロとどんぐりが転がるような音質では、空間の広さにもオーケストラの編成と音圧にも耐えられないだろうから。

ショパンが一つだけ後悔していることがあるとしたら、それは普遍性を重視した音楽作品を殆ど遺さなかったことかもしれない。

既にショパンが生きた時代には今で言うサロン・ミュージックが主流となり、多くの音楽家/作曲家は作曲よりもその再演に多くの時間とエネルギーを割かなければいけなかった。

今で言う「食べて行く」為の、音楽はその手段の一つに過ぎず、その為ショパンもショーアップに向く楽曲を大量に生み出す必要に迫られた。

流石にショパンはステージでパフォーマンスをせずとも音源だけで世に打って出られる時代が来るだろうとは、思ってもみなかっただろう。

さらには多くの作曲家が基本長生きしていない当時の音楽を現在に継承しているクラシック音楽の再演には、既に限界が生じている。

39歳で亡くなったショパンの続きは、誰かが後に再開する必要があるかもしれないと私は思っている。

60歳のショパン、80歳のショパン、さらには100歳のショパンが出現しても誰も文句は言わないだろうし。

ショパンコンクールの審査員 クシシュトフ・ヤブウォンスキ も述べているように、ピアノ演奏は早くアクロバットから卒業しなければならないだろうし、再生回数や演奏者のアイコンだけで人気を得るような価値観も一掃されるべきだ。

ショパン国際ピアノコンクール 2025′ (第19回 ショパン国際ピアノコンクール) の入賞者の中から今後どれだけの入賞者たちが世界に羽ばたくのか、否か、私には全く分からない。

私だけでなく、ショパン本人にもそれは全く予測不能だろう。

何故ならばコンテスタント全員が、ショパンの声を聴けないのだから。

さて、ショパンの続きを再開する音楽家が今後出現するのかどうか‥、ショパンコンクールとは全く別の視点で私はその辺りをまさぐって生きて行きたいと感じた次第である。