アンリ・サルヴァドール (Henri Salvador) の持ち曲の中では、最も世界的に飛んだ作品の一つ、“Jardin d’hiver” のカバー。

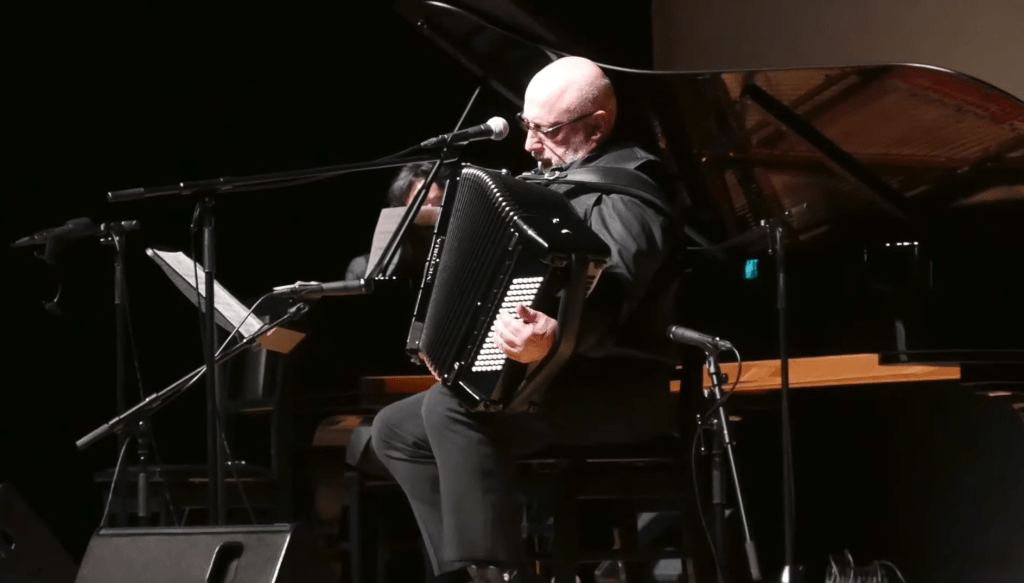

パトリック・ヌジェ (Patrick Nugier) と言えば、本国フランスでの活動を手放して長きに渡り日本で活動しているアコーディオニスト 兼 シャンソン歌手で名高い。

私も若かりし頃は数回この方と遭遇している (詳細にはここでは触れないが) が、正直余り良い印象はなかった。日本で活動しているフランス人だから「それっぽく見える」だけで、特にこれと言って取り柄のない歌手だ。

突出してアコーディオンが素晴らしいとも言えないし、本業の音楽よりも奥方の手厚いサポートでここまで生き残って来たと言っても過言ではないだろう。

久々に聴いたパトリック・ヌジェの “Jardin d’hiver” はどこかもの悲しく、そして彼の声も枯れ始めていた。これまでの人生は何だったのか、それを一つ一つ振り返るような彼の表現はむしろ、若くして来日し、そのまま日本に住み着いた外国人の油臭さと勢いが薄れ、むしろ説得力を増したようにも聴こえて来る。

この記事を書く上でかなり綿密な取材を重ねたが、先ずパトリック自身のレコーディング音源が少ないことに加え、彼の活動の母体がシャンソニエと言う夜店での生演奏である彼自身の音楽活動の条件等も重なり、勿体ないくらいに良質な音源が残っていない。

物理CDを漁れば幾つか作品も発掘出来るかもしれないが、現在公式サイトもCloseされており入手経路が絶たれた状態だ。

ようやく見つけたのが以下のLive音源だった。

皮肉な表現はなるが、こういった夜店の質の悪い音響の中で演奏する方が、なぜかパトリックの存在が生きて来るから心苦しい。

フランス人なのだからフランス語の曲が際立つのは当然のことだが、音楽の輪郭がスッキリとして聴きやすい。ヴォーカルの無駄なアドリブもなく、いたって普通に、本当に普通にオーソドックスに歌っている点に好感が持てる。

上の動画は恐らく「パリ祭」の映像だと思うが、大舞台に立つと地味になるのが何故なのか‥。ヴォーカリストでもなければアコーディオニストでもない、微妙な中途半端さが仇になる。

演目の「Vie violence」(ヴィー・ヴィオロンス) はクロード・ヌガロのレパートリーの名曲の一つだが、アクの強いクロード・ヌガロの個性が楽曲全体を支配している影響なのか、同じ曲をパトリック・ヌジェが再演すると線の弱さが余計に引き立って、曲が地味に聴こえて来る。

要はパトリック・ヌジェ自体が線の細い表現者だと言うことになるのだろう。完全に選曲ミスだと言わざるを得ないが、そもそも「パリ祭」は故 石井好子が各歌手に「あれを歌え、これを歌え」と上から目線で指令を出すシャンソン・パーティーの変形なので、言われた通りに下僕の歌手はそれに従わざるを得ない。

こうして映像に記録されればそれがその表現者の作品として永く残ってしまうのだから、立つ瀬がない。

話を“Jardin d’hiver” に戻すと、私がこれまで数々聴いて来たパトリック・ヌジェのレコーディング音源の中では際立って印象が良い。きっと原曲との相性が良かったのだろう。

近年の彼は主に教材を作成しているようだが、欲が抜け落ちてそれも良い感じに記録されている。それが彼の、身の丈に合った仕事なのかもしれない。

此方は歌手、岩崎良美との記録。岩崎良美の声のアタックが本当に綺麗で、そのヴォーカル力に完全にパトリックが引っ張り回されている(笑)。

だが如何せん、編曲が余りにチープだ。

肝心な “Jardin d’hiver” の編曲も、お世辞にも良いとは言えない出来栄えだ。業界内の演奏者事情を私は知っているので、きっとこれはあの奏者、あれは〇〇さんが担当した音源だろう‥ 等を読めてしまうのが辛いところだ。

とは言え、往年の和製シャンソン歌手が次々とこの世を去って行った今、パトリック・ヌジェは和製シャンソン界の最後の砦の一人だろう。

ならば最後まで美しく在って欲しいと、願わざるを得ない。

関連記事: