【前書き】

前記事【6. ポーランドのショパニストたち】では、本国ポーランドのショパニストたちの比較検証について筆を走らせた。

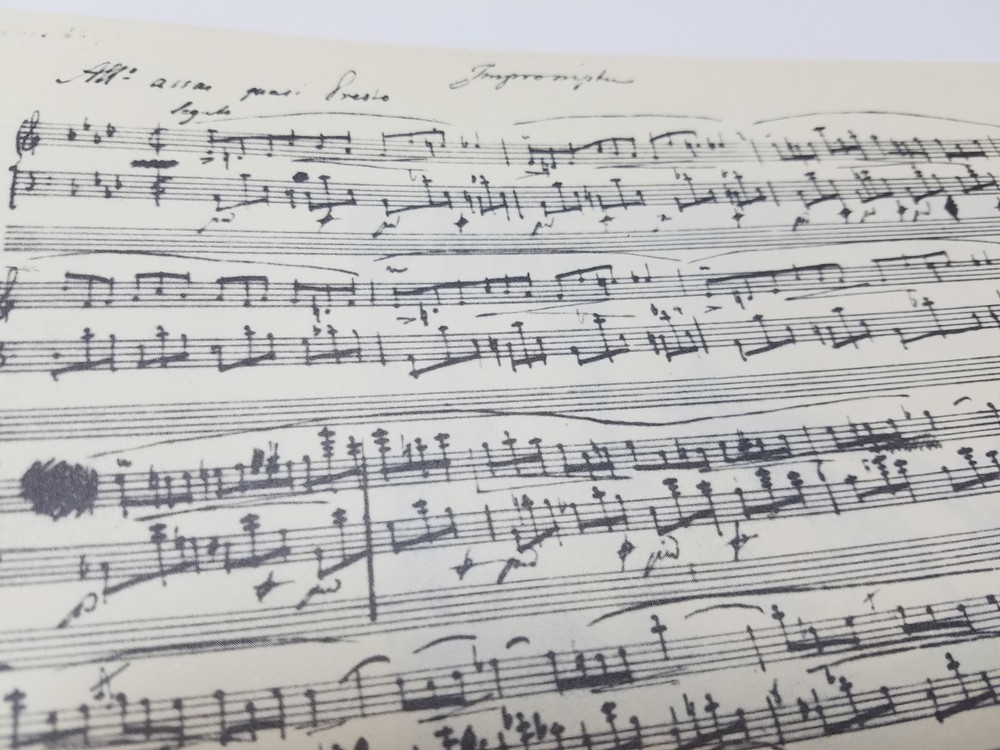

本記事では「第18回ショパン国際ピアノコンクール」を観戦しながら思った表現とインテリジェンスについての私ならではの考察に的を絞って、表現分析を行って行こうと思う。

(以上 前書きにて。)

私自身、若い頃には多くのピアノ・コンクールに嫌々エントリーして来た人である。戦う側と観戦する側の両方を多く経験して来たが、先ず今でもくっきりと記憶していることは多くの若いコンテスタント等が日頃歪んだスパルタ教育に飼い慣らされている影響なのか、ただ「動く」「動かす」「ミスなく演奏する」ことだけを目標とし、肝心の作曲家への啓蒙や楽曲の知的解釈、形而上学的な考察に全く手の届かない思考で演奏している光景だ。

学生コンクール等ではJ.S.Bachをはじめとする色々な作曲家の作品が課題曲として定められているが、何を聴いても皆同じ音色、そしてクラシック・ピアノを習う上でどうしても叩き込まれてしまう「肩をくねくねさせて演奏する」嫌な癖や、「口を大きく開けてパッパッパ‥ 等と言いながらあたかもメロディーを歌い込んで演奏している」ような変顔の癖等までしっかりと教え込まれ、そうすることで自身が各楽曲の解釈の深みに到達しているかのような演出に余念がない。

会場の客席で見ている此方が赤面し、逃げ出したくなるくらい彼等の演奏も表現も滑稽で腹が立って来る(笑)。

それも致し方ないわけで、殆どの演奏者やコンテスタント等はコンクールにエントリーする上で有利な教授に師事しており、作曲家が何を思い、表現とはどのようなものであり、また感情や衝動及び戦意ではないもっと知的でインテリジェンス豊かな解釈をしよう‥ 等とは誰も考えていない。

隣近所の若い同業コンテスタントよりも優位にウケて、強いインプレッションを与えるにはどうすべきかと日夜考え、その結果「速度」と「あえて解釈に突飛なクセを付けた圧倒的なインパクト」を持つ演奏解釈に辿り着くことになる。

確かにそういう表現をしておく方が簡単と言えば簡単で、審査員も深い考察をすることなく「印象」の強さだけで点数を上げて行くことが出来て一石二鳥だ。

ところで私がここの取り上げる「インテリジェンス」とは可能な限りの感情表現を抑え込み、感情よりも知性を、その知性を駆使した表現分析を優位に思考した音楽表現を指す。

この、重要なポイントだけで見た場合、「第18回ショパン国際ピアノコンクール」にエントリーした殆どのコンテスタントがそれ(インテリジェンス)に欠けていたと言っても過言ではないだろう。

そもそもインテリジェンスとは後から鍛えて身に付くものではない。これはもうどうにもならない。

若干スピリチュアルに寄った表現になるが、表現者は生まれ付いての表現者でありそれなりの蓄積を霊体が既に積んでいる。つまり何等かの過去世の記憶を霊体が既に保有した状態でこの世に降臨した現象が「その人」であり、それはとても稀なことなのだ。

私の場合は過去世がJ.S.Bach、つまりバッハであったから、生まれ付いて残響の音色や音楽の目的等を既に知っていた。知っていたと言うより記憶の片隅に在ったので、若い頃スッカスカのピアノで練習していた時は毎日がストレスだらけだった。

石造りの教会で深い音色のオルガン音楽ばかりに接していたバッハにとって、現在のスッカスカの、マイクや音響を殆ど度外視したような一般の会場のピアノの音色は音楽未満であり、その劣悪な音響状態に置かれたピアノをいかに効果的に鳴らすか‥ 等と言う発想自体が間違っていると思っている。

多くのコンクールがその状況で開催され、気象条件や集客状況等に音響や残響が酷く左右される中で演奏されるショパンで無事入賞出来ればもう、それだけで奇跡である。

日本人は国際試合に於いて、見た目(容姿等)に於いて既に不利である。

そもそもが日本人は全体的に「平たい顔族」であり、彫りの深い海外選手と並ぶと表情の緩急が乏しく何もかもが扁平に見えてしまう。

彫りの深い海外勢は顔の筋肉を少し動かしただけで思慮深そうな演出が可能であり、さもオレ様は深く深~く音楽や作曲家を理解しているんだぞ、と言う演技が出来てしまう辺りは、日本人が同じ舞台に立つ上で大きなハンディを背負っていると言えるだろう。

この、日本人が全般的に陥っている「平たい顔族」を、ではどのパーツでリカバーすべきかと考えた場合、やはり「インテリジェンス」だと私は考える。

だが各々のコンクールやコンテストには年齢制限が設けられている。なので若くして「インテリジェンス」で戦いに出る上では、なかなかリスクが大きいとも言えるだろう。生まれ付きの表現者を見抜く側にもインテリジェンスが必須となり、審査員の質が大きく問われることになる。

とまぁ上げて行けばコンクールそのものの議論が必要になるわけだが、そうなると手っ取り早いところで目に視える「運動神経」や「身体能力」に基礎点のベースを置いておけ!と言うことに辿り着く。それが結果的には身体能力に大きく依存しながら新進気鋭の演奏者を輩出してしまう、致命的な負の要因となっている。

今この記事を書きながら J J JUN LI BUI 氏の「J J JUN LI BUI – third round (18th Chopin Competition, Warsaw)」を試聴しているが、やはり表現が短絡的に聴こえて来る。

それでも日本勢のどのコンテスタントよりも表現は深めであるが、フォルテの音が荒れており情念でショパンを解釈しているので流石に「天界の音色」には聴こえない。

感情やエモーションを音楽で突き抜けて行くには、全てに於けるエモーショナルな感覚を一旦手放す必要が生じる。

特にロマン派の音楽を演奏する人たちはその点をはき違えていることが多く、音楽のダイナミズムを感情で表現しようとする為音楽の全体像が崩壊して行く。その場その場の音をどう叩き込むか‥ に意識を奪われ、その楽曲の全体像に対してのピアニッシモ或いはフォルティッシモをどう弾き込んで行くべきか‥ と言うロマン派を演奏する上で最も重要な観点が抜け落ちてしまう。

それがJ J JUN LI BUI 氏の、特に「Ballade in F major, Op. 38」では顕著に顕れてしまったようにも見える。

音のアタック部分だけで勝負に出ているので全般的に音楽が繋がりを欠いており、モールス信号のようなスタッカートの音粒が鼓膜を刺激しているだけの音楽解釈に陥っている。それが音楽の「荒らされた感」の要因となっていることを、指導者も本人も気づかないままここまで来てしまったことはただただ不運だとしか言いようがない。

J J JUN LI BUI 氏が演奏していた「荒れたバラード」と同じプログラム「Ballade in F major, Op. 38」を、小林愛美 さんも弾いている。

前置きを付けるとすれば先ず、ショパンを演奏するに相応しいいで立ちとは言い難い点が女性の私には引っ掛かる。髪型と衣装がチグハグで、ロマン派ショパンを演奏するにあたりなぜこの人が、これからバレーボールの試合にでも出場するようなパッツンヘアにしちゃったのかが疑問である(笑)。

日本人の「平たい顔族」をより強く強調したかったのか或いは、「戦いの場」に装飾やお洒落等は不要だと考えたのか、何れにせよパツンと固めたヘアスタイルがショパンのまろやかでロマンティックな曲調に大きく負の影を落としているように思えて来る。

肝心のバラードの演奏について述べるとしたら、良い楽器を使用しているにも関わらず四畳半が透けて視えてしまう‥、つまり貧乏臭いのだ。

普段ファミチキをメインの主食にしているのかと思う程の貧相なテイストが漂っており、けっして豊かな気持ちにリスナーを導いてはくれない。

楽曲の解釈もせせこましく、ちまちましており、狭いのにやたら仕切りの多い一軒家の風呂場から道に迷ってしまい、戻りたい場所に戻れなくなってしまった時ような圧迫感と不安感にリスナーを導いて行く演奏解釈だ。

小林愛美 さんもどちらかと言うと身体能力型の演奏であり、それが楽曲全体の構成をちまちま細切れに切り刻んでしまっている。又フォルティッシモからピアニッシモに瞬時に移行した時に感覚の方がピアニッシモに移行出来ていない為、音色が雑に聴こえて仕方がない。

それは冒頭の段階で既に表れており、肝心のバラードのトップの旋律が投げ遣りに聴こえる。

しいてはそれが日本人特有とも言える「平たい音楽」を生み出しており、真っ平(まったいら)で何の味も素っ気もない、日にちの経った給食の食パンを間違って口に放り込んでしまった時のような残念感しか感じない。

では結果的に誰がこの、インテリジェンスを兼ね備えていたのかと言うと、このコンクール「第18回ショパン国際ピアノコンクール」にエントリーしたコンテスタントの中で言うとこの人、Alexander Gadjiev (アレクサンダー ・ガジェヴ) の名を私はあえてここに書いておきたい。

好き嫌いを超えて、この人の解釈は非常に哲学的であり、エモーションを突き抜けた楽曲解釈の種を持っている。

けっしてショパンを過剰に感情表現することはなく、身体能力さえも一旦頭脳解析にまで持ち上げてそこから音楽を再構成しているので、音色に言いようのない深みを感じさせる。

特にトップのメロディーのフレーズの頂点を打鍵する時、うっかりとその頂点の音をフレーズの中で最も強く打鍵するような幼稚な表現がどこにも見当たらず、それが一種の「音の含み」「間の含み」を生み出す卓越した表現スキルを垣間見せる。

だが何度も言うが、私はこの方 Alexander Gadjiev (アレクサンダー ・ガジェヴ) 推しと言うわけではなく、どちらかと言うと時折、どこか過剰な自信家の相を顔で演出する辺りに嫌味すら感じている(笑)。

だが音楽評論とはそういうことではなく、評論家自身の好き嫌いを超えた何かしらを論評する必要があり、その点で私は本記事の「インテリジェンス」と言う要素であえて金賞を選ぶとしたらこの人だ‥ と言うことだと付け加えておきたい。

それにしても‥。

「Ballade in F major, Op. 38」に限らずこの時代の多くの音楽が中間部で激しく展開しまくる起承転結の荒い曲調を持っており、私個人的にはそれさえなければ穏やかに食事中でも聴けるクラシック音楽になったのに‥ と舌打ちせざるを得ない。

音楽の中に、激昂は要らない。

ただただ穏やかに、メインの旋律だけが穏やかにさざ波のようにそこに在れば良いのだ。

時代のいたずらで翻弄されたロマン派の、未来型のロマン派の復活は未だ始まったばかりである。普遍的で激昂しないロマン派の音楽、そんな音楽が既に生まれていることについて、何れ誰かが語ってくれる日を私も楽しみに待ちたい。