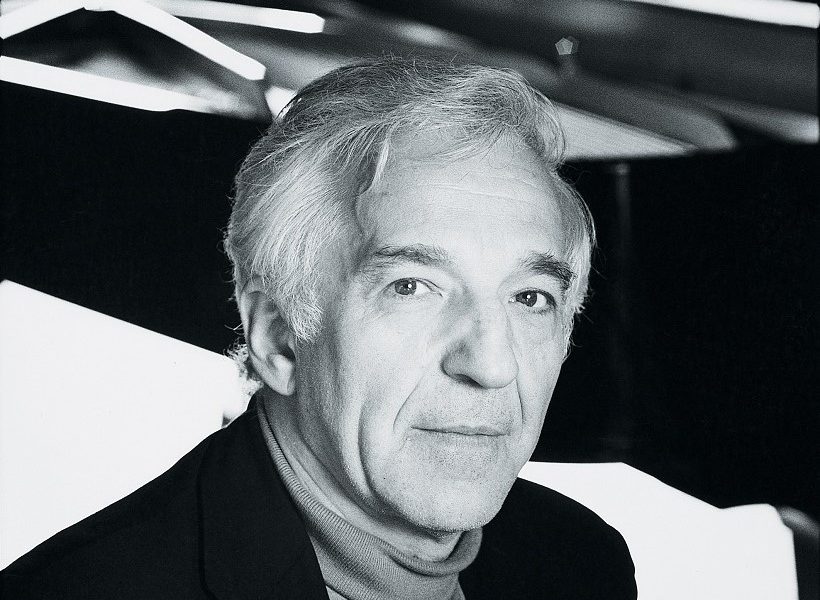

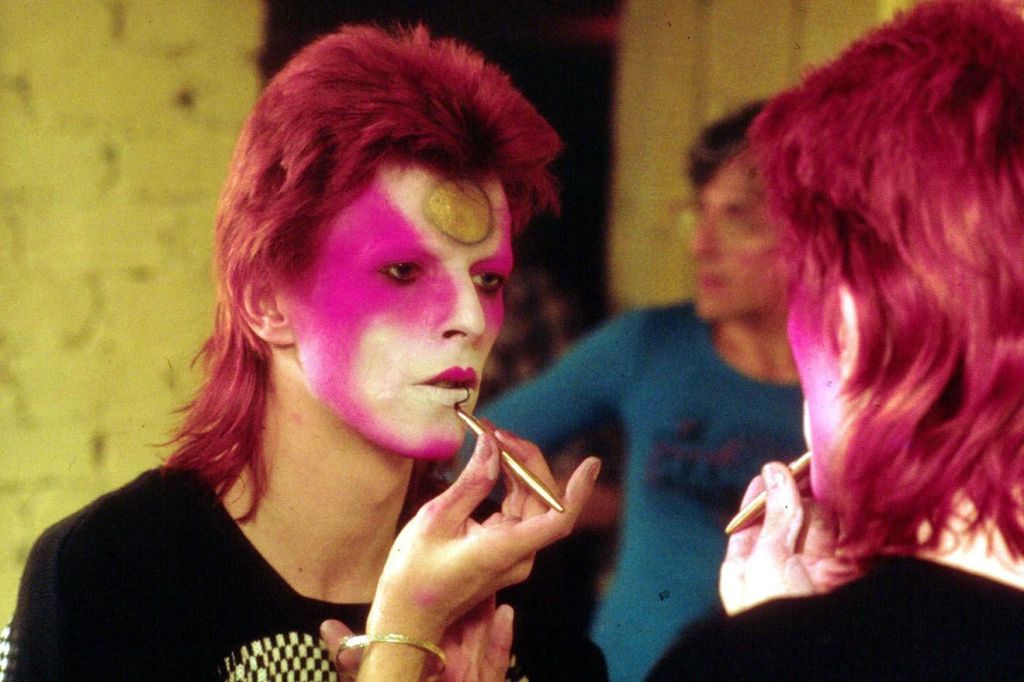

サブのブログ『ディディエ・メラの音楽倉庫』に今年最後の世界の音楽、新譜チェックの記事を仕込んで居る最中に偶然出くわした曲、‘Procuro Olvidarte‘ を深堀りして行く過程で私は、往年のカンツォーネ歌手/ Ornella Vanoni (オルネラ・ヴァノーニ) が2025年11月21日に心停止でこの世を去ったことを知った。

ヴァノーニが健康的な生活を心掛けていたことをYouTubeのインタビュー動画等で見聞きしていただけに、2025年の最後の最後で私はただただ深い悲しみに暮れた。

私にとってイタリアは過去世に生きた土地。最近になって過去世の記憶はかなり鮮明に復活し、そこで起こった出来事を知ることも出来た。

イタリアやカンツォーネをこんなに愛している私は現実的には往年のカンツォーネ歌手とは殆ど会うことが叶わなかったが、インターネットの時代の手助けもあり、実は数名のカンツォーネ歌手 (ここでは名前は伏せたい‥) とメールでのやり取りがある。

だが、その中の誰からもヴァノーニの近況についての知らせはなかったし、以下のブログを執筆している最中に某カンツォーネ歌手 (勿論イタリア人) にも連絡を取ったが、先方の方がヴァノーニの訃報に驚いていた。

冒頭に触れた曲 ‘Procuro Olvidarte‘ を歌っていたのが、フラメンコ歌手 (70歳) の José Mercé (ホセ・メルセ) であるが、上の曲はヴァノーニが ‘Perduto‘ (邦題: 失われた月日) と言う曲でカバーしており、私が大好きなカンツォーネ Top 10に入る一曲だ。

ヴァノーニは丁度私の母親の年齢にあたるが、親の死よりも悲しい報せをこのような形で受け取ることになるとは流石に耐え難い。だが、ヴァノーニが死の直前までこうして美しい歌声を響かせ続けて居たことが、何よりの救いだと思いたい。

実は2025年の11月中旬から12月の25日頃まで私は、久しぶりに短歌を編んでいた。たった一ヵ月強の期間ではあったが、300首近くの句を編んだ。

思えば1998年に一度、そして2003年にもう一度、幾つかの出版社から短歌集の出版のお声がけを頂いた。だが私はその当時心の病いの治療と音楽の仕事の多忙に挟まれ、歌集の出版には気乗りがしなかった。

三度目がどうなるかは予想もしなかったが、今回も句を読み始めて数日で二社の出版社から出版の打診のメールを頂いたが、やはり今回も三度目の正直で私はあっさり出版をお断りした。

私は自分が最も光る場所、そして私以外に誰も到達し得ない場所を既に知っている。私はそこから動くべきではないと言う神々のメッセージを同時に受け取り、その助言に私は喜んで従った。

同時にクリスマスの当日私は、短歌詠みをきっぱりと停止した。

https://note.com/didiermerah/n/nc1cd9e55ad45?app_launch=false

これでようやく音楽活動に集中出来ると思った矢先の、オルネラ・ヴァノーニの遅ればせながらの訃報は立ち上がれない程辛い。

だが、私は前を向いて進まなければならない。

以下は私が2025年12月、クリスマスに読んだ句である。

クリスマス‥

僕はいつでも脇役だから

オルガニストは真夜中に泣く

/筆名: 七澤銀河 (お題: 「クリスマス」)

色々な事が節目を迎える。そののろしは既に上がっており、私たちはその中を進んで行かなければならないだろう。

多くの別れも目にすることになるかもしれない。

幾多の思いを閉じ込めながらサビノ神父の名前を掲げたPLも更新したので、ここに貼っておきたい。

今年最高に悲しく、そして最高に美しく旅立って逝ったオルネラ・ヴァノーニのご冥福を、心よりお祈りします。R.I.P Vanoni 🌈